di Andromalis

L’esperienza narrativa del fumetto ha, per sua stessa conformazione, infinite possibilità di eterodossia. Il fumetto è infatti polimorfo: è scrittura e disegno. E’ molteplice e perciò geneticamente predisposto alla complessità ed è potenzialmente ambiguo, quindi fertile per eresie e sovversioni.

In più il fumetto nasce già come “genere”, cioè prodotto narrativo di consumo: è una applicazione di intrattenimento ad uso, consumo e propaganda del sistema capitalistico novecentesco. In origine, infatti, appare tra le pagine domenicali dei quotidiani statunitensi, tra lo sport e la cronaca nera. Libero (cioè non considerato) dai testamenti artistici accademici, è leggero, volatile, deperibile, vive nelle case della gente (tra la cucina e il bagno) ed ha la stessa velocità dei mutamenti economici, politici e sociali del secolo breve.

Da queste condizioni specifiche del fumetto mi piace osservare due possibilità di eterodossia, cioè di esperienze narrative non convenzionate in precedenza e potenzialmente sovversive del sistema narrativo e visivo. Sono la deformazione della griglia della pagina e l’utilizzo del brutto e del grottesco. Questi due specifici sviluppi formali ereticali hanno rappresentato (e stancamente ancora rappresentano) quelle esperienze del fumetto che, accanto ad altre esperienze creative popolari e alle loro sperimentazioni, esplicitarono (e faticosamente ancora esplicitano) una critica radicale alla società capitalistica (o almeno del suo conformismo moralistico), tanto da sviluppare sistemi di produzione e vendita alternativi e sotterranei.

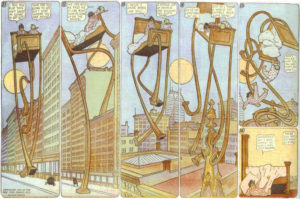

Un, due, tre … il fumetto è appena nato e già dalle sue origini la tentazione alla deformazione viene colta da Winsor McCay. “Little Nemo in Slumberland” esce nel 1905 sul New York Herald ed è l’infinito viaggio di un bambino della ricca borghesia dell’east cost americana nel fiabesco quanto allucinato mondo dei suoi stessi sogni (il suo “freudiano” inconscio, ovviamente). Questo viaggio è continuamente spezzato e rimandato dai continui risvegli del bambino. Le pagine sono magnifiche, una roboante onirica versione acida dell’ art nouveau che non può, a dispetto del testo piuttosto esiguo, essere confinata nella rigida griglia delle vignette. E infatti i disegni forzano la griglia, la trasformano in fragili e leggeri elementi architettonici che sembrano esplodere da un momento all’altro. Tutto lo splendore selvaggio della ribelle stagione psichedelica degli anni ’60 e ’70 deve tantissimo a questo piccolo Ulisse (Nemo) delle polimorfe ed ambigue regioni dell’inconscio, almeno quanto alla sua sorella maggiore Alice.

Con “Lone Sloane” di Philippe Druillet l’eresia del deforme ha ormai rotto ogni possibilità di contenimento: la pagina è davvero esplosa e la cultura della visione lisergica ha reso il fumetto un’esperienza cognitiva totalizzante. Non solo, Lone, che viene pubblicato dal 1966 al 1980, mostra progressivamente nel suo segno sporco e respingente il marcio frutto del seme psichedelico: il punk, la più grande ed ambigua eresia della cultura popolare. Il testo scritto è ancora del tutto marginale e costretto a trovar posto dove può. Dovremo aspettare Moebius e Andrea Pazienza perché l’eresia deformante della tavola accolga in un’unica dimensione grafica e narrativa anche le parole scritte.

E’ divertente osservare come Sergio Toppi, più o meno negli stessi anni, arrivi per altre strade, decisamente poco lisergiche o punk, ad una personalissima destrutturazione della tavola a fumetti. Forse Klimt e i suoi tableau allegorici sono la fonte più diretta (o riconoscibile) dei capolavori di Toppi. Al di là della speculazione intellettuale se Toppi sia un eretico o un integrato, è altrettanto divertente osservare come i più attenti e appassionati venditori di fumetti accomodino l’intera opera di Sergio Toppi negli scaffali dei fumetti underground. Probabilmente anche per il suo segno pesante, nero, inciso.

E’ proprio nel segno pesante (di natura incisoria) e nel tratteggio insistito (fino al parossismo del nero), in un percorso maledetto che va da Goya a Robert Crumb, passando per Grozs e Otto Dix, che il “brutto” ridisegna una storia eretica che sfida sul piano del significato ultimo della natura dell’uomo qualsiasi altra narrazione ortodossa possibile. Il segno pesante nasconde dunque un’ipotesi ideologica del mondo, un punto di vista violento, il disincanto finale. Non è un caso che “Maus” e “Bosnian Flat Dog”, capolavori del “brutto” di Art Spiegelman e Max Andersson, siano due terribili viaggi fino al cuore di tenebra dell’uomo, fino all’orrore che vede la nascita e la morte d’Europa tra nazismo e disfacimento della Yugoslavia.

E a mio parere questi due opere nere post punk sono il miglior peggiore finale di secolo e il miglior peggiore inizio millennio possibili (nel nome dell’eresia).

Andromalis (Andrea Malis) agitatore delegato delle Metaforiche Officine Politecniche, produce cartoni animati, fumetti, illustrazioni, manifesti e la rivista di strada Dottor Gibbò. Ha pubblicato per A, Xl, SottoMondo, AgitProp, Calamar e illustrato per Wwf, Unhcr, Rai 3, Gallucci editore. Ha illustrato il libro “Mariem Hassam: io sono Sahauari” (Barta Edizioni, 2016) presentato nel ciclo di incontri “D’Istruzioni d’arte / libri, video e testimoni eretici” (Clarisse Arte, Grosseto 2017).